Conclusión

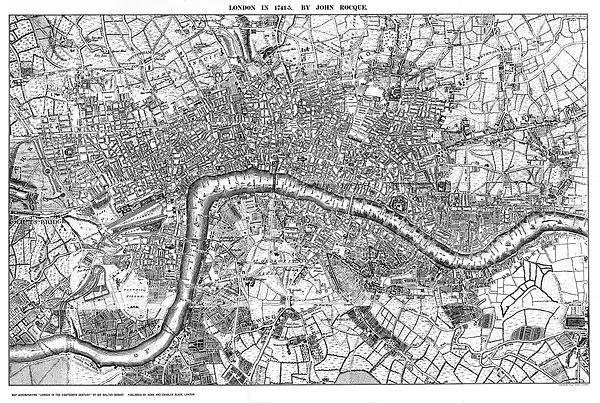

Londres es, sin duda, una ciudad distinta. A diferencia de otras capitales europeas del período, su crecimiento urbano durante los siglos XVII y XVIII no fue guiado por un poder central fuerte ni por una voluntad escenográfica. Mientras que las ciudades barrocas como Roma se organizaban a partir de grandes avenidas, monumentos y centros de poder visualmente dominantes, Londres se construyó desde la fragmentación, lo cotidiano y las decisiones privadas.

En la ciudad barroca, el espacio urbano era un escenario diseñado para hacer visible el poder. Como afirma Morris, “las perspectivas infinitas y la gran escala del Barroco se lograron y fueron posibles tan solo como resultado de los inmensos poderes autocráticos centralizados”. Y como señala Romero, “el signo de ese espectáculo era la avenida que debía terminar necesariamente con un gran monumento o en un gran edificio. También las plazas permitían una gran expansión para mirar estas formidables y complejísimas fachadas”. El trazado urbano buscaba ordenar visualmente la ciudad y jerarquizarla simbólicamente, a través de recorridos, ejes y fachadas pensadas para ser vistas.

Roma es el ejemplo paradigmático. Bajo el impulso de Sixto V, se trazan grandes calles que conectan basílicas, transformando la ciudad en una red sagrada. Es un urbanismo del espectáculo y la representación, donde el espacio público escenifica jerarquías y rituales sociales. Incluso el ocio y la vida urbana se ordenan bajo esta lógica: como menciona Tenenti, “las plazas, avenidas y jardines desempeñaban también la función social de hacer converger a todas las clases sociales, al menos en los días festivos”.

Londres, en cambio, no responde a este modelo. Sus plazas no buscan estructurar vistas monumentales ni inscribirse en un discurso simbólico centralizado. Nacen de iniciativas privadas, aristocráticas o funcionales, y se insertan en un tejido urbano en expansión y constante transformación. No hay un proyecto escenográfico unitario, sino fragmentos que responden a usos cotidianos, a formas diversas de habitar lo urbano.

Los tres casos analizados —Bloomsbury Square, Covent Garden y St. James’s Park— reflejan con claridad esta diferencia. Cada uno responde a una lógica distinta: el jardín semiprivado ligado a lo residencial, el mercado abierto como espacio comercial y social, y el parque como lugar de paseo y visibilidad aristocrática. No son lugares de representación del poder absoluto, sino de usos múltiples, a menudo caóticos, que acompañan la vida real de la ciudad.

Su ubicación también es significativa: todos están en el oeste de Londres, la zona más rica, mientras que el este, más industrial y popular, carecía de este tipo de espacios verdes. Así, el verde urbano aparece como un privilegio, que refuerza las desigualdades sociales y espaciales.

Estudiarlos hoy nos permite entender que el diseño urbano nunca es neutral. Cada plaza, cada jardín, cada fragmento de ciudad habla de decisiones históricas, de estructuras de poder y de modos de vida. Y Londres, con su falta de monumentalidad y su pragmatismo fragmentado, revela otra forma de modernidad: una ciudad pensada desde lo cotidiano y habitada desde la diversidad.